Alemania

Argentina se encontró después de la independencia con una baja densidad poblacional, por lo que los líderes políticos apelaron a la migración como una forma de poblamiento y desarrollo, los alemanes fueron parte del proyecto y se les invito a venir incluso con asignación de tierras cultivables si bien no exitoso los primeros años en los sucesivos.

Esto como para establecer un punto de partida, pero ciertamente, porque si no fue muy sólido el proyecto en sus primeros años, al final de la segunda mitad del siglo XIX había tomado cuerpo y los alemanes comenzaron a llegar en números importantes.

Misiones por supuesto que forma parte de esa historia y si bien hay en la web algunos documentos que refieren ala comunidad alemana en Argentina, en general aparece poco o nada enfocado a Misiones aun cuando esta representa demográficamente una de las provincias más pobladas por descendientes germanos.

Compensando este vacío, el Doctor Rolado Kegler produjo una investigación que título los Alemanes en Misiones, desde el siglo XVI hasta el XXI, el prólogo del libro advierte que la investigación obedeció a la necesidad de honrar los trabajos de investigación de estudiantes de segundaria, que llevaban asignados trabajos de investigación sobre la comunidad alemana, y la mayoría se dirigía al consulado, donde el Doctor Kegler fue cónsul Honorario varios años.

Colombia

La migración colombiana y su arribo a Misiones

Todos los países de la América Latina han atravesado situaciones críticas en su proceso de maduración como estado y sociedades, muchas de estas situaciones han derivado en fuertes expulsores de personas; Colombia, pese a su enorme potencial natural, un espiral de violencia en décadas pasadas, dejaron desplazados internos y externos, el origen de esa violencia data de las primeras décadas del siglo pasado pero florece a partir de 1960, en diferentes expresiones armadas y con ellas también una importante movilidad poblacional.

De acuerdo a la página de la cancillería colombiana, se han identificado tres olas migratorias; en los años 60 hacia Estados Unidos, en los 80 hacia Venezuela y en los 90 hacia España, por lo que las estimaciones hasta el 2005 eran de 3.378.345 colombianos migrados, en un reporte de la Organización Internacional de las Migraciones en 2016, para ese año, las cifras de colombianos migrantes habían aumentado a 4.700.000 y según otros datos desde el 2015 al 2020 salió un poco más de un millón.

Argentina como Destino

Si bien Argentina no ha sido de los principales destinos de la migración colombiana, ha tenido un incremento sostenido desde 1960 hasta nuestros días, 1138 hubo en 1960, y para 1991 habían llegado 2638, al 2010 fue de 17.576, mientras que al 2015 según datos de la OIM fue de 23.573, en el último quinquenio se mantuvo el crecimiento de la movilidad colombiana hacia Argentina y otros territorios.

Como la mayoría de las migraciones, la colombiana buscó las ciudades más dinámicas desde la perspectiva de ofertas laborales y es así como la mayor concentración de colombianos en Argentina, se encuentra en el la zona Metropolitana de Buenos Aires y la Plata entre otras ciudades industrialmente pujantes.

También reflejan los datos OIM que el 42% de la población que llegó a este país tenían estudios universitarios y que parte de esta migración vino por razones de estudio.

Misiones a la vista

Un grupo importante de la población colombiana que llegó a Argentina se trasladó a la Provincia de Misiones, emprendedores que se dedicaron al negocio de la mueblería y otras actividades económicas, sin embargo a decir de algunas voceras de la comunidad, este grupo de persona nunca fue tan numeroso y en el contexto de pandemia algunos regresaron; por lo que las estimaciones y aproximaciones que hacen a partir de su dinámica de colectividad, habrían entre 180 a 200 personas, familias con más de 10 años y otras de más reciente data.

En los últimos meses han generado una dinámica de visualización, con actividades gastronómicas y culturales, mientras que algunas mujeres hacen esfuerzo por organizar la comunidad, nuclearla en torno a organización propia que les permita trabajar los emergentes que aparecen o las dificultades propias de las familias presentes.

Haití

De cómo llegó la comunidad haitiana a Misiones

Entre 2006 y 2007, seducidos por la oportunidad de estudiar amparados en una beca que ofreció una fundación a varios jóvenes en Haití, muchos jóvenes viajaron desde aquella isla a la Provincia de Misiones para cursar estudios en la Universidad Nacional de Misiones, con el sueño de profesionalizarse Jonás Dumas, como otros jóvenes se presentaron en la universidad desafiando la barrera lingüística e invocando la oferta que habían recibido por la Fundación de estudios y demás gastos becados por la institución.

La primera sorpresa

La fundación que les había cobrado importantes sumas de dinero para conseguirles la beca en realidad no existía, una organización de maletín que aprovecho el sueño y la necesidad de migrar de los jóvenes haitianos para engañarles y estafarlos con una falsa oferta de becas.

La Nobleza de la UNAM

Luego de enterarse del engaño en que cayeron, la universidad diseño e implemento mecanismos de acompañamiento, con lo cual los jóvenes encontraron posibilidades de imponerse a la frágil situación en que habían quedado.

El acompañamiento misionero

Apenas se conoció la noticia muchas personas de buena voluntad se acercaron y los acompañaron de diferentes formas de manera que esto fue fundamental al igual que la universidad para que pudieran superar las dificultades, económicas lingüísticas y culturales.

El Resultado

Son profesionales en distintas áreas y están incorporados en la sociedad misionera aportando al desarrollo de la provincia y el país.

Jonás accedió a conversar con Migrantes, y aquí le compartimos la entrevista completa.

Japón

Aportes que completan a la Argentina, comunidad Japonesa

Entrevista con Masayi Nakamura

De acuerdo a algunas fuentes consultadas la migración japonesa comenzó a llegar a Argentina en 1098, proveniente de varias ciudades de Japón e ingresaron a territorio argentino a través de los países limítrofes. Se dedicaron actividades agrícolas floricultura y más tarde la tintorería.

El aporte de la comunidad japonesa ha sido significativo desde las primeras generaciones a la fecha, hay estimaciones que algunas 70.000 personas o más son descendientes japones, la mayoría de ellos profesionales y con actividades económicas importantes.

Misiones ocupa un lugar de importancia en la historia de la comunidad japonesa en Argentina, aquí nos encontramos Con Masayi Nakamura, unos de los referentes de la comunidad en la ciudad de Posadas.

Fuente: Programa Migrantes Radio. 98.7FM Radio de la Universidad Nacional de Misiones.

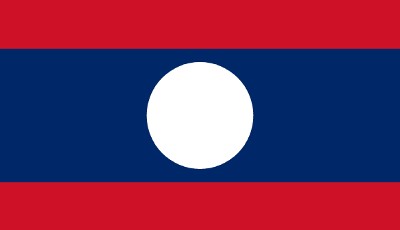

Laos

Los refugiados Laosianos en Misiones, 42 años despues. Así ha sido la vida

Fue en 1979 cuando 266 familias laosianas llegaron a Argentina, su modo de vida era en pequeñas aldeas donde todos se conocían o eran familias, por lo que las organizaciones de derechos humanos que canalizaron los refugios se ocuparon de que las familias amplias en el permanecieran unidas.

En 1975 la guerra de vietnam se había resumido a la retirada de los Estados Unidos y la derrota de Vietnam del Sur, el nuevo régimen hizo blanco con todos los que pudieron ser colaboracionistas o cómplices de los sur vietnamitas y americanos, con este propósito cerró las fronteras y Laos se convirtió en una gran prisión con un régimen de junta militar cruel y al margen de los derechos humanos.

Han pasado 40 años quizás 4 generaciones han descendido de aquellos que llegaron a la Argentina, específicamente a la Provincia de Misiones.

La historia de los que llegaron era dramática y de mucho sufrimiento, años viviendo en campamentos en otros países, al cuidado de las Naciones Unidad, otros en barcos hasta que les encontraban un lugar donde ellos pudieran establecerse.

La generosidad de Argentina

Argentina los recibió y Misiones por la cualidad de selva tropical que les recordaba a los paisajes de su tierra añorada, abrió sus brazos acogedores; 40 años parecen poco al solo decirlo, pero durante estas 4 décadas, la adaptación a una cultura nueva, con una lengua diferente y otras maneras de ver e interpretar la vida fueron desafíos importantes, sin embargo, no se amilanaron y hoy nos cuentan que se han fusionado a la cultura argentina.

Hay familias argentino-laosianas y el mate es infaltable al igual que la comida picante de la gastronomía laosiana.

Sobre la ruta 12 muy cerca de la ciudad de Posadas, esta el templo que es el principal espacio de encuentro de la comunidad, los monjes son los guardianes del templo y guías espirituales de la comunidad, manifiestan estar agradecidos y enamorados de esta tierra.

Con ellos compartimos el espacio en Migrantes que han aportado a la argentina, porque a estas alturas no solo el enriquecimiento cultural es del aporte que han dado si no que es una comunidad que ha reforzado la sociedad con sus valores y respeto y además desde la economía están activos y productivos.

Escuchemos aquí la entrevista.

Fuente: Programa Migrantes 98.7FM Radio de la Universidad Nacional de Misiones.

Polonia

Polonia tiene, según la ONU, 4.446.985 emigrantes, lo que supone un 11,72% de la población de Polonia.

La inmigración polaca en Argentina comenzó a finales del siglo XIX. Polonia fue el cuarto mayor contribuyente neto de inmigrantes europeos después de España, Italia y Alemania. Hoy se estima que entre 1.500.000 y 1 millón de argentinos tienen ascendencia polaca. Más de un cuarto de la población en la Provincia de Misiones tiene raíces polacas (250.000 personas), la concentración más alta de polaco-argentinos en el país.

IDZI

El primer Idzi en llegar a la Argentina fue Jakub Idzi (Jacobo), nacido en 1838 la provincia de Galitzottynia, Polonia (actual Ucrania), tenía una empresa constructora y además era un luchador profesional. En uno de sus viajes para una lucha local, vio uno de los anuncios provenientes de Argentina, donde ofrecían tierras a aquellas personas centro-europeas dispuestas a mudarse al país. Jacobo y su familia, luego de pasar por Italia para llegar a África y tomar el transatlántico que los llevaría a Brasil donde luego irían a Buenos Aires donde finalmente los designarían a Azara en 1902, un pueblo fundado por los inmigrantes polacos en 1901.

Jacobo y Honorata Jasinski, su esposa, llegaron al país con seis hijos polacos y en territorio argentino nació la séptima hija y la primera Idzi en el país, Victoria.

Uno de los ahora 7 hijos era Teodoro Idzi, quien tuvo varios hijos con Maria Skleper, entre ellos a Francisco Idzi, quien fue carpintero y se casó con Magdalena Strieker, de ascendencia ucraniana.

Este matrimonio tuvo siete hijos, Alfonso, Lidia, Marta, Luisa, Julia, Roberto y Elsa, esta última es mi abuela quien se casó con Guillermo Rojas, de origen paraguayo. Juntos tuvieron 3 hijos: Guillermo, Gerardo y Victor, quien es mi papá que se casó con Claudia Martínez, de ascendencia paraguaya y brasilera. De aquí nacimos mi hermano y yo.

En las diferentes generaciones de la familia aportaron de una manera u otra a la cultura e historia de la provincia.

Por ejemplo: colaboraron con la construcción del Pabellón del Hospital Madariaga, casas y mansiones en diversos puntos de Misiones, una Iglesia Polaca, fundando diversos negocios como “Sellos Liz”, trabajando en contaduría, educación, etc.

Venezuela

El Profesor Tomás Paéz, la Voz de la diáspora

Cuando comenzó la migración venezolanas desde el año 2000, la salida de personas que decidieron no convivir con el sistema político que se estaba instalando era casi imperceptible pero importante, se trata de personas que estaban vinculados a la actividad productiva y comercial del país y se fueron con sus capacidades a otros países, principalmente Estados Unidos, desde el 2000 al 2014 fueron muchos los venezolanos que por otros estresores y expulsores ya en pleno ejercicio del gobierno y con los rostros descubiertos respecto a las violaciones flagrantes de derechos humanos y con una cualidad de generar terror en la población a la hora de reclama derechos.

El país había marcado un rumbo claro, pero los organismos internacionales si bien por un lado se distanciaban por el otro mantenían un silencio cruel frente a la realidad.

Pocos datos había hasta entonces sobre las personas que estaban abandonando el país, sin embargo, varios académicos e investigadores se estaban haciendo cargo de poner en datos y en impacto social y económico, tanto dentro como fuera del país la fuga de cerebros y la migración ya con cualidad de migración forzada.

Uno de los primeros fue el Profesor Tomas Páez, sociólogo de la Universidad Central de y M. Phil. -Ph.D.. University College, London. Quien desde el 2014 inició investigaciones y publicó en diferentes medios y su obra principal entonces “La Voz de la diáspora” sobre la migración venezolana, poniendo en relieve el drama que se estaba produciendo en Venezuela y fuera de ella con la migración.

Tomas ha asumido su rol de docente investigador con las diferentes organizaciones que han surgido desde la migración venezolana, la mayoría de ellas organizaciones de voluntarios que tienen como único fin apoyar a los connacionales y más tarde la misma dinámica los convierte en entes importantes de atención a todas las migraciones, y que requieren de la mirada experta de profesionales comprometidos como Tomas.

En Migrantes hemos tenido la oportunidad de compartir nuestro espacio con el y escucharlo exponer sobre la migración venezolana.